『東雲珍奇楼』ご愛顧感謝特別企画

さいたま市誕生直前ツアー

〜開催報告〜

≪おことわり≫

当ツアーで私・東雲は、ツアー主催者 兼 運転手を務めて

いたため、せっかくデジカメを持っていったのに写真を1枚も撮らずに

帰ってきてしまいました。したがって、パッと見た目にはいつも以上に

読みづらい文章に仕上がっております。予めご了承ください。

【参 加 者】

くわやん ……生まれ故郷・埼玉県某町の役場に勤める、郷土愛あふれる地方公務員。高校クイズ研以来のつきあい。好きな街は、麻布十番だっけ。

どろっぷ ……今春めでたく社会人に。M大鉄研にいながら、架空の高校の鉄研で部長をやっていたという、微妙な経歴の持ち主。千葉県在住。

神楽橋かなめ ……彩の国コラム第10回を執筆してくれた男。上尾市在住。大学院生。高校3年間東雲と同じクラス。妹がいる。

五男 ……南埼玉郡白岡町在住。早大鉄研の後輩。ゴッドファーザーのテーマ曲のイントロに乗せて「♪牛にひかれて善光寺〜」と唄うと、必要以上に喜ぶ。

ハナサン ……T工大鉄研OB。勤務の関係で、兵庫県三田市在住。思いもよらぬ遠方からの参加は、2日前に判明。当日は北葛飾郡杉戸町の実家より参戦。

マル勝 ……早大鉄研では、五男のさらに後輩にあたる。千葉市在住。「千葉県は島だ」と言い張り、どろっぷ氏と意気投合。

だっち ……実家が(旧)与野市、現在は千葉市在住の鉄鋼系システムエンジニア。

(以上、本名五十音順)

臨海亭東雲 ……略。

9:00 大宮駅西口

白岡からの五男・マル勝と待ち合わせ。経費節減のために、大学生協でレンタカーを借りるという妙案をだっちから授かったが、OBの私が申し込むわけにはいかず、現役学生の五男に借受人を頼んだのである。2名とも、前日は早大鉄研の新歓電車(新人歓迎の都電貸切)と新歓コンパで、特に花見川区在住のマル勝は、本日のために五男宅で前泊するというイレコミ加減である。

武蔵野銀行本店の向かいにあるマツダレンタリース大宮西口店で、出発手続き。連休の最中で、手狭な店内には先客が手続き中。私が地元のN社で借りるときは、もうちょっと手早く借り出せたんだけどなぁ。

ここのお店は国道17号の下り車線に面しており、私たちが向かうさいたま新都心へは下り車線を横切って右折合流するか、桜木町まで若干北上して「?」を描くように迂回することになる。さて、ラジオの交通情報でもよく聞かれる渋滞の名所・桜木町をいかにクリアしようか、と前夜から思案しながら、キーを受け取る段階まできてしまった。……ところが、意外に交通量が少ない朝で、運良く交差点の信号が変わったので、幸先よく右折合流に成功。17号を南下し、さいたま新都心を横切り、3月末に開通したばかりの新都心地下道をくぐって、旧中山道が通るさいたま新都心駅東口へ出る。

9:30 さいたま新都心駅 東口

将来を見据えたのか、バス2系統とタクシーでは持て余し気味の東口ロータリーへ入り、自家用車乗降場に車を停める。今日は駅構内や線路際に鉄道写真ファンが目立つなぁと思っていたら、集まってきた面々のうちの一人が、「『懐かしの583系はつかり号』がちょうど9時半頃ここを通過する」と教えてくれた。かつて上野〜青森間を結んでいた在来線特急『はつかり』号が、(開催のきっかけがよくわからんけど)前日の上りと本日の下りの計1往復だけ復活するという企画で、特急列車にはもう使われていない寝台兼用特急型電車“583系”を使うのもポイント。「集合場所と時刻の設定は『はつかり』に合わせたんでしょ」とニヤニヤしながら尋ねられたが、……不覚にも知らなかった。

583系『はつかり』号を見送ってひと息、集合場所から一番近いところに住んでいるだっちが、なぜか約13分遅れてやってきたところで、参加者同士の顔合わせをして、車に乗り込む。

さて本日の車は“ボンゴ フレンディ”、前列に運転席と助手席の2名、中列3名、後列3名の計8人乗り。いい年の男ばかり3人ずつ押し込めてしまって恐縮だが、女性が1人2人混じれば余計に気まずかろう。だから女性へは一切声をかけなかった、というのは強がり以外の何物でもない。それはそれとして、一点だけ残念なのは、オーディオデッキにCDプレイヤーがついていないこと。セレクタのボタンには「TUNER」「TAPE」などと一緒に「CD」もあるのが、さらにむなしい。せっかくドリフターズのベスト盤を持ってきたのに、移動中の“珍盤鑑賞会”がこれでふいになってしまった。

10:00 大宮公園・氷川神社

中山道を北上し、すぐに氷川神社の一の鳥居。ここから氷川参道へ入り、並木道の中を進む。一旦左へそれて大宮市役所前を通過すると、運送業者のトラックが数台、搬出の待機中であった。市役所裏の市立大宮小学校は、校門の看板が「さいたま市立」の真新しい看板に掛け替わっていた。

氷川神社の境内に入ると、車道は右へカーブ。神社からみるみる離れて、サッカー場裏の大宮公園駐車場へ入る。1940年東京五輪の自転車競技会場として造られた大宮競輪場や、J2大宮アルディージャのホームグラウンド・大宮サッカー場、そして県営大宮球場を横目に、氷川神社境内へ。ここで誰が音頭をとるわけでもなく、絵馬掛け場へ全員の足が吸い寄せられ、ついつい絵馬チェックである。さすがは武蔵国の一ノ宮、埼玉・東京をはじめ近郷近在各所から大小さまざまな願い事が集結している。しかし鈴なりの絵馬を一つ一つめくっていては日が暮れるので、そこそこに切り上げて拝殿へ移動。

各自、思い思いに参拝をした後は、遅れて来ただっちに、代表みくじを引いてもらうと「吉」。旅行は東が吉かぁ、などと読み入っているうちに、他の参加者もおみくじを引いており、旅行に吉の方角が“東西南北”出揃ってしまった。「じゃあ全部廻ろう」などと冗談を発しながら、氷川神社を後にする。大宮公園内には無料のミニ動物園もあるらしく、特に埼玉県民から「動物園も行きましょうよぉ」と嘆願の声があがり、私も少なからず関心を抱いたのだが、当初の計画になく時間を割けないので、ここはぐっとこらえて先を急ぐ。

10:40 ピザハウスるーぱん東大宮店

大宮公園駐車場を後にして、産業道路を北上、東武野田線・JR宇都宮線を相次いでオーバークロスする。本郷町交差点で右折すると、住宅地の中に見える上り坂は、JR東大宮車両基地(操車場)をまたぐ陸橋。宇都宮線・高崎線用の車両をはじめ、たくさんの車両が休んでいたが、陸橋の上で車を停めるわけにはいかず、泣く泣く素通りである。

そのまま東大宮の住宅街に入り、ピザハウスるーぱん東大宮店で休憩。るーぱんは本庄高等学院へ通っていた頃、駅から学校までの通学路の途中にあった店だが、カネに意地汚い学院生にとっては、期末テスト明けに立ち寄るか立ち寄らないかという、微妙な位置付けであった。熊谷市内にも多数出店しているので、おそらく熊谷あたりに本社があるはず(自社Webページがないので調べがつかなかった)。店内は薄暗く雑然としていて、狭さの割りには客席数が多いというかつての印象は、そのまま東大宮店にも当てはまる。冷水はグラスだけテーブルに備えてあり、冷水ポットを自分でテーブルへ持ってくるという奇妙なシステム。食券方式ではないが前払いで、しかもレジスターが紙詰まりでレシートをくれないというお粗末さ。後で手書きの領収証を持ってきたが、料理の内訳が分からないので、いかんともしがたい。味は及第点。

幼児を連れた家族連れと入れ替わりに店を出ると、駐車場の先に「東大宮もつ焼センター」という興味深いセンターを発見。しかし連休中のお昼前で、営業していなかった。まぁ、仮に営業していても、車内にもつ焼のにおいを充満させながらのドライブはあまり好ましくない。

11:20 武州鉄道廃線跡をたどる

13時に熊谷へ戻るというくわやんは、JR宇都宮線・東大宮駅前で離脱。8人乗りが7人になっても加速の重さはあまり変わらんが、さらに北上して国道16号から県道大宮栗橋線へ。上下2車線ずつで団地に隣接するところには防音壁もあるという、県道にしておくのはもったいないような上等の道路を頑張って力走し、蓮田市街へ入っていく。蓮田駅西口から駅南側の踏切を渡ると、やや広い砂利道が線路に寄り添うような緩やかなカーブを描いている。砂利敷きの駅前駐車場になっているこの土地こそが、武州鉄道の線路跡なのである。

13時に熊谷へ戻るというくわやんは、JR宇都宮線・東大宮駅前で離脱。8人乗りが7人になっても加速の重さはあまり変わらんが、さらに北上して国道16号から県道大宮栗橋線へ。上下2車線ずつで団地に隣接するところには防音壁もあるという、県道にしておくのはもったいないような上等の道路を頑張って力走し、蓮田市街へ入っていく。蓮田駅西口から駅南側の踏切を渡ると、やや広い砂利道が線路に寄り添うような緩やかなカーブを描いている。砂利敷きの駅前駐車場になっているこの土地こそが、武州鉄道の線路跡なのである。

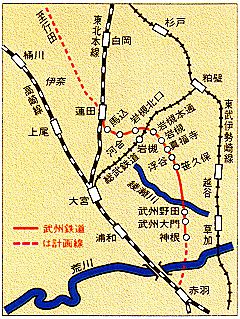

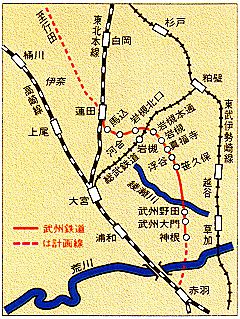

武州鉄道は、終戦前に廃止されてしまった短命な鉄道でありながら、その路線や計画が埼玉高速鉄道(計画部分も含めて)とほぼ一致することから、ごく一部の鉄道研究家・愛好家が注目している。

(右図:『鉄道ファン』1998年12月号より)

1910(M43)11月「川口〜鳩ヶ谷〜安行〜大門〜岩槻」を結ぶ軽便鉄道の免許を取得

1913(T2)9月「岩槻〜蓮田〜騎西〜忍(現・行田市)」路線延長の認可が下りる

1915(T4)頃 川口付近の地価高騰、路線計画の起点を蕨へ変更

1924(T13)10月「岩槻〜蓮田」が開業

1928(S3)2月「赤羽〜鳩ヶ谷」延長線の認可下りる

〃 12月「武州大門〜岩槻」延伸開業

1929(S4)11月 北総鉄道(現・東武野田線)「大宮〜岩槻町〜粕壁(現・春日部)」開業

1936(S11)12月「神根〜武州大門」開業

1938(S13)9月「神根〜蓮田」廃止

「赤羽〜鳩ヶ谷〜大門〜岩槻〜蓮田」は、現在の運輸政策審議会答申東京7号線の埼玉県部分(つまり埼玉高速鉄道)とピッタリ重なる。日光御成道(国道122号線)と同じルートで、街道筋の鳩ヶ谷・岩槻の人々は鉄路が南下して蕨や赤羽へつながることを期待していたようだが、ただでさえ資金繰りに苦しんでいたところへ、北総鉄道(現・東武野田線)の開業で、東京へ向かう客が北総鉄道へ流れてしまい、武州鉄道は大打撃を受けてしまった。その後、1937(S12)年の日中戦争勃発などで、延長どころか存続も危うくなり、1938(S13)年8月に会社解散が決定されたのである。

(参考文献『鉄道ファン』1998年12月号 p.88〜p.93)

12:00 岩槻市北部〜岩槻公園

さて、蓮田駅を後にして国道122号を南下、岩槻市へ入ってすぐ馬込バス停の約50m先で左へ入る砂利道もまた、武州鉄道の線路跡である。砂利をはね上げてレンタカーの車体に傷をつけぬよう、最徐行ででこぼこ道を進むと、200mくらいで舗装が始まり一安心。東北道をまたいでさらに続き、岩槻市大字平林寺の河合幼稚園につき当たって、廃線跡探索は一旦おしまい。再び国道122号線へ戻り、岩槻小学校北側の東武野田線岩槻陸橋をくぐる。地上の武州鉄道をまたぐために造られた陸橋だが、ちょうどこの陸橋を含む岩槻〜東岩槻間は複線化されたばかりで、開業当初の構造物は影も形もない。

県道大宮春日部線(旧国道16号)につき当たって、春日部方面へ左折すれば、「本丸1丁目」という地名が見えて、道の狭さとともに城下町を実感。元荒川の手前で右折して、右手に岩槻公園を見ながら走れば、かつての東武特急「DRC」が先頭車だけ1両、元荒川に向かって安置されている。屋根も雨よけもないが、手入れがいいのか傷みや錆は見当たらず、現役同様の見栄えである。後続車も多いことだし、迷惑にならぬ程度に徐行すると、公園の池のほとりに緋毛氈が敷かれ、ちょうど「流しびな」が行われているらしい。当夜のNHKニュースでも紹介された行事のため、岩槻公園周辺は車も歩行者も多かった。こういう風物的イベントにも立ち寄りたかったのだが、岩槻公園の駐車場へはどうやら満車で入れない模様。一応「さいたま市」が主目的のツアーなので、後ろ髪を引かれながら前進を続ける。

12:20 埼玉スタジアム2002

国道16号線から県道蒲生岩槻線を南下。岩槻市笹久保地区には、武州鉄道の築堤が残っている、と廃線跡探索ブームの火付け役である『鉄道廃線跡を歩く』第2巻には載っているのだが、車で走っている限りでは見当たらなかった。車を降りて歩き回ろうにも、地図に載っていないので見当をつけられず、探索範囲がいたずらに広くなってしまう。一応、この辺を武州鉄道は走っていたという確認だけして、浦和市と岩槻市の境である綾瀬川の左岸(東側)を南下。西方を見やれば、視界を横切る東北道の向こうに、何とも形容しがたい、やたら大きな構造物が頭を出す。あれこそ紛れもなく、埼玉スタジアム2002(にまるまるに)である。

観客席数63,700は、サッカー専用スタジアムとしては日本最大。以下詳しくは、公式発表資料をご覧頂くか、近日中に「彩の国コラム」で浦和美園を特集するまでお待ち頂きたいのだが、工大出身のハナサンをはじめ参加者各氏が、“土建王国・埼玉 いまだ健在なり”を目の当たりにしている様子であった。国道463号(越谷浦和バイパス)からスタジアムまで、片側2車線の道路が出来上がっているが、真新しい舗装にはこれまた真新しいタイヤの跡が幾重にもつけられており、週末の夜にはどれほど騒々しくなるかは、推して知るべし。とりあえず日中は、私たちを含む“高みの見物”客が車でぼつぼつ来ているだけである。

12:30 浦和美園駅から埼玉高速鉄道

埼玉スタジアム2002の衝撃の余韻が冷めやらぬうちに、第2の衝撃とも言うべき浦和美園駅前へ車は滑り込んだ。これまた詳細レポートは「彩の国コラム」浦和美園特集をお待ち頂きたいのだが、埼玉高速鉄道で唯一の地上駅である浦和美園の駅前は、植木畑があってもコンビニはない。駅前の農地が住宅地へ化けて、一大ニュータウンが形成されるとも思えない。事実として、鳩ヶ谷市内では地下鉄開通に連動してマンションがボコボコ建ったという(「彩の国コラム」第17回を参照されたし)が、ここ浦和美園駅周辺には、そうした不動産開発の動きがさっぱり見当たらないのである。

ここで私以外の参加者各氏には車を降りて頂き、埼玉高速鉄道に少しばかり乗って頂く。開業後ちょうど1ヶ月、既に乗車済の方もあろうが、完成間近のスタジアムを目に焼き付けてから、初乗り運賃が日本一高い地下鉄に乗車すれば、また異なる印象を抱くかもしれない。

……午後へつづく。

『東雲珍奇楼』TOPへ

『東雲珍奇楼』TOPへ

(c) 2001 Rinkaitei-Shinonome All Rights Reserved.

13時に熊谷へ戻るというくわやんは、JR宇都宮線・東大宮駅前で離脱。8人乗りが7人になっても加速の重さはあまり変わらんが、さらに北上して国道16号から県道大宮栗橋線へ。上下2車線ずつで団地に隣接するところには防音壁もあるという、県道にしておくのはもったいないような上等の道路を頑張って力走し、蓮田市街へ入っていく。蓮田駅西口から駅南側の踏切を渡ると、やや広い砂利道が線路に寄り添うような緩やかなカーブを描いている。砂利敷きの駅前駐車場になっているこの土地こそが、武州鉄道の線路跡なのである。

13時に熊谷へ戻るというくわやんは、JR宇都宮線・東大宮駅前で離脱。8人乗りが7人になっても加速の重さはあまり変わらんが、さらに北上して国道16号から県道大宮栗橋線へ。上下2車線ずつで団地に隣接するところには防音壁もあるという、県道にしておくのはもったいないような上等の道路を頑張って力走し、蓮田市街へ入っていく。蓮田駅西口から駅南側の踏切を渡ると、やや広い砂利道が線路に寄り添うような緩やかなカーブを描いている。砂利敷きの駅前駐車場になっているこの土地こそが、武州鉄道の線路跡なのである。